Unsere aktuellen Projekte

Wir befördern die Wiederentdeckung des massiven Lehmbaus. Dazu erforschen wir die Bausubstanz nicht nur historisch, baukundlich und archäologisch, sondern interdisziplinär auch ingenieurwissenschaftlich, bauphysikalisch und chemisch. Damit der massive Lehmbau in puncto Baubiologie, Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit die Wertschätzung erfahren kann, die er sich über Jahrtausende verdient hat.

Hier informieren wir über unsere laufenden Projekte.

Laufende Projekte

Handlungsempfehlungen für die energetische Ertüchtigung von Massivlehmgebäuden (EnErLe)

07/2025-06/2028

Das Forschungsprojekt EnErLe adressiert besonders die Perspektive von Planenden und Verbrauchenden im Umgang und bei der Erhaltung des Lehmbauerbes ausgehend von der Region des GOLEHM-Bündnisses (Mitteldeutschland) und liefert damit einen wissenschaftlichen Beitrag, Perspektiven für den Wandel zu mehr nachhaltigem und kreislaufgerechtem Bauen aufzuzeigen. Partner in diesem Projekt sind das IBQS – Institut für Bauphysikalische Qualitätssicherung an der FH Erfurt, das Architekturbüro Christian Hartwig und als assoziierte Partnerin die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA).

Ziel des Projektvorhabens ist die Entwicklung und Bereitstellung von Handlungsempfehlungen für die energetische Ertüchtigung von Massivlehmgebäuden sowohl in der Sanierung als auch im Neubau. Zunächst erfolgt die Ermittlung der realen baustofflichen Kennwerte von Massivlehmbauteilen bzw. Lehm-Quellen/Vorkommen. Im Anschluss folgt die Entwicklung von Sanierungsvarianten (z.B. Außen- bzw. Innendämmung) durch die Kombination unterschiedlicher Baustoffe und Parameter sowie deren energetische, ökologische und ökonomische Bewertung und Gegenüberstellung. Auf der Basis dieser Ergebnisse werden schließlich zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen zur energetischen Ertüchtigung von Massivlehmgebäuden entwickelt.

-

Für die Zielgruppe Bauherren: Eine Lehmbauspezifische Bauherrenmappe (Papierformat und/oder digital) mit Überblicksinformationen und Beispielen.

-

Für die Zielgruppe Planer (Ingenieure und Architekten inkl. Energieberater): Ein Planungstool (excelbasiert) zur Variantenplanung anhand konkreter Projekte/Objekte/Vorhaben.

HyRaEarth: Ökologische Möglichkeiten der Hydrophobierung von Stampflehm

07/2025-06/2027

Lehm zählt zu den ältesten und nachhaltigsten Baustoffen. Da Lehm im Gegensatz zu hydraulischen Baustoffen und Geopolymeren jedoch nur durch Trocknung erhärtet, ist seine geringe Witterungsbeständigkeit ein Nachteil. Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen verliert Lehm bei länger anhaltender Exposition gegenüber flüssigem Wasser seine Festigkeit, was zu Schäden bis hin zum Einsturz von Gebäuden führen kann. Um Lehm vor Nässeeinwirkung zu schützen, werden traditionell konstruktive Maßnahmen oder Putze und Beschichtungssystemen eingesetzt. Insbesondere in den Ländern des globalen Südens wird der Baustoff auch häufig mit traditionellen und modernen Mitteln oder Zuschlägen hydrophobiert und stabilisiert.

Um das Einsatzgebiete von Lehmbaustoffen im Außenbereich weiter auszubauen, soll im Rahmen des Forschungsvorhabens der Ansatz der Hydrophobierung von Stampflehmwänden weiterentwickelt werden. Der Fokus liegt dabei auf den ökologischen Aspekten (Wiederverwertbarkeit, Schadstofffreiheit und toxikologische Unbedenklichkeit) der eingesetzten Hydrophobierungsmittel um den natürlichen Charakter und die Kreislauffähigkeit von Lehmbaustoffen erhalten.

Im Verlauf von zwei Jahren sollen vielversprechende Hydrophobierungsmittel für massive Stampflehmwände identifiziert und mithilfe von Freibewitterungsversuchen und Laborprüfungen ergebnisoffen auf ihre Eignung geprüft werden. Zu den geplanten Untersuchungen gehören Frost-Taubeständigkeit gegenüber Referenzsystemen und die hygrischen Kennwerte der hydrophobierten Lehmbaustoffe (Sorptionsisotherme, Wasseraufnahme). Zusätzlich wird die Festigkeit verschiedener Systeme in Abhängigkeit der Wasseraufnahme und der Materialabtrag über den Untersuchungszeitraum untersucht. Abschließend wird die Ästhetik des Baustoffs sowie seine Rezyklierbarkeit evaluiert.

Die Forschung an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung trägt dazu bei, Lehm als Baustoff mit langer Tradition und auch für künftige Einsatzgebiete aufzubereiten und damit Perspektiven für den Wandel zu mehr nachhaltigem und kreislaufgerechtem Bauen in der Region des GOLEHM-Bündnisses aufzuzeigen.

Lehm-Dünnbettmörtel

05/2025-02/2028

Tragendes Lehmmauerwerk ist bislang ausschließlich in Kombination mit Lehm-Normalmörtel gemäß DIN 18940 genormt, wobei die Vermörtelung in der Lagerfuge mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Das im konventionellen Mauerwerksbau etablierte Dünnbettmörtelverfahren ermöglicht eine deutlich effizientere Verarbeitung und erlaubt auch den Einsatz ungelernter Arbeitskräfte. Um Lehmmauerwerk als wirtschaftlich konkurrenzfähige und einfache Bauweise im Neubau zu etablieren, ist eine wissenschaftliche Grundlage zur Normierung des Dünnbettmörtelverfahrens für tragendes Lehmmauerwerk erforderlich. Dies ist Voraussetzung für dessen breite Anwendung in Deutschland.

Ziel des Forschungsprojekts ist es, die statischen, konstruktiven und normativen Grundlagen zu schaffen, damit tragendes Lehmmauerwerk im Dünnbettmörtelverfahren geplant und bemessen werden kann. Das Institut für Massivbau der TU Darmstadt untersucht hierzu das Tragverhalten experimentell, numerisch und analytisch. Das Projekt folgt einem ganzheitlichen methodischen Aufbau. Nach einer umfassenden Marktanalyse werden repräsentative Lehm-Dünnbettmörtel und Lehm-Plansteine ausgewählt. Eine ergänzende Referenzanalyse konventionellen Mauerwerks liefert Vergleichswerte für die spätere Auswertung. In praktischen Voruntersuchungen wird die Verarbeitung des Lehm-Dünnbettmörtels optimiert. Darauf folgen experimentelle Materialprüfungen sowohl der Einzelkomponenten als auch des Mauerwerksverbunds mit verschiedenen Stein-Mörtel-Kombinationen. Aufbauend darauf wird ein numerisches Modell entwickelt, das das nichtlineare Material- und Tragverhalten realitätsnah abbildet. Eine Parameterstudie verdichtet die Datenbasis. Abschließend erfolgt eine gebündelte Auswertung aller Daten, aus der ingenieurmäßige Bemessungsformeln abgeleitet werden.

Auf Basis der Ergebnisse wird ein normativer Bemessungsvorschlag erarbeitet, der an DIN 18940 anknüpft und in deren Überarbeitung im Jahre 2027 einfließen kann. Weiterhin wird unter Berücksichtigung einer ausreichenden Zuverlässigkeit nach Eurocode 0 ein statisches Bemessungskonzept für tragendes Lehmmauerwerk mit Lehm-Dünnbettmörtel entwickelt und final validiert. Die Veröffentlichung in Normen ermöglicht einen breiten Wissenstransfer und unterstützt die Anwendung der neuen Bauweise in der Praxis. Der angestoßene Innovationsprozess wirkt somit über das Projektende hinaus und fördert die Etablierung vom Lehmbau als wirtschaftlich und ökologisch tragfähige Alternative im Bausektor. Damit leistet das Vorhaben einen ganzheitlichen Beitrag zur Baurevolution und zur nachhaltigen Regionalentwicklung im Sinne des WIR!-Bündnis GOLEHM.

Innovationsmanagement

01/2025-06/2027

Ziel des Projektvorhabens Innovationsmanagement ist es, das GOLEHM-Bündnis mit der Fortführung der Koordinierungsstelle am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt weiterhin zu lenken und die Ergebnisse aus den GOLEHM-Forschungsprojekten bestmöglich in einen regionalen Mehrwert zu transformieren. Dies soll vor allem durch breit gefächerte Vermittlungsarbeit geschehen; organisiert und realisiert durch die Koordinierungsstelle in Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern.

Der Schwerpunkt des Innovationsmanagements liegt dabei auf der Förderung von öffentlichem Bewusstsein und Akzeptanz für das (Massiv)-Lehmbauerbe Mitteldeutschland. Neben der fortlaufenden Bündnisarbeit und Netzwerkpflege wird auch die gezielte Öffentlichkeitsarbeit für ein positives Images des Baustoffs Lehm ein zentrales Handlungsfeld bilden.

Im großen und einzigartigen Bestand an Massivlehmbauten in Mitteldeutschland liegt das Potential, mit dem die Region und insbesondere das Land Sachsen-Anhalt eine Vorreiterrolle im klimaneutralen Bauen einnehmen kann – eine Chance die das GOLEHM-Bündnis mit dem Innovationsmanagement nutzen und weiter ausbauen möchte. Auf dieser Basis werden schlussendlich die in der Strategieentwicklung begonnene Verstetigung der aufgebauten GOLEHM-Strukturen weiter vorangetrieben. Mit der langfristigen Verankerung des Bündnisses und seinen Netzwerkstrukturen in der Region kann das nachhaltige Bauen mit Lehm in die breite Anwendung kommen und weitere Marktrelevanz im Bausektor hinzugewinnen. Informationen über das GOLEHM-Bündnis erhalten Sie unter www.golehm.de.

Feuerwiderstand von massiven Lehmbauten

05/2024-05/2026

Aufgrund der steigenden Anforderungen und Dringlichkeit an die Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourceneffizienz von Gebäuden erlebt das tragende Lehmsteinmauerwerk als Alternative zu Stahlbeton, Ziegel und Kalksandstein aktuell bedeutende Marktsteigerungen. Die allgemeine Akzeptanz des eigentlich altbekannten Baustoffes Lehm wird unterstützt durch die neue DIN 19840 Tragendes Lehmsteinmauerwerk - Konstruktion, Bemessung und Ausführung von tragendem Lehmsteinmauerwerk.

Um allgemein Baustoffe und Bauteile in Gebäuden anwenden zu dürfen, sind für die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit Prüfungen bzw. rechnerische Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz sowie zur Feuerwiderstandsfähigkeit erforderlich. Der Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit bedingt äußerst umfangreiche und kostenintensive Brandversuche an geschosshohen Wänden (Bauteilen), die nach den europäisch harmonisierten Normen der Serien EN 1363 [2] und EN 1365 [3] an repräsentativen Mauerwerksbauarten aus tragenden Lehmsteinen durchzuführen sind.

Die Ergebnisse aus diesen Prüfungen können u. a. durch einen sogenannten „Direkten Anwendungsbereich“ nach DIN EN 1365 auch auf z.B. geringere Wandhöhen, größere Wanddicken, größere Putzdicken, geringere Auflasten sowie größere Wandlängen übertragen werden. Aktuell liegen keine Prüfergebnisse der Feuerwiderstandfähigkeit von tragendem Lehmsteinmauerwerk vor. Für die Bemessung von tragendem Lehmsteinmauerwerk mussten normativ daher sehr konservative Annahmen an die Mindestwanddicken zur Einstufung in Feuerwiderstandsklassen getroffen werden. Ein gravierender Wettbewerbsnachteil für die Hersteller von Lehmsteinen.

Ziel des Forschungsvorhabens der Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA Weimar) ist, dass mit Untersuchungen zum Feuerwiderstand der relevantesten Wandaufbauten von tragendem Lehmsteinmauerwerk die Voraussetzungen für eine Übertragbarkeit für eine allgemeine brandschutztechnische Bemessung geschaffen werden. Die im Rahmen von gezielten Großversuchen aus den jeweiligen Bauteilen/-systemen gewonnenen Messdaten und -ergebnisse werden genutzt, um eine allgemeine Methodik für alle tragenden Lehmwandbaustoffe zu entwickeln. Ergänzend dazu werden charakteristische Materialkenngrößen für Lehmsteine, Lehmmauermörtel und Lehmputzmörtel auf der Basis von systematischen experimentellen Untersuchungen detektiert und abgeleitet. Auf Grundlage dieser Materialkenngrößen soll die Erwärmung von Lehmsteinmauerwerk im Brandfall sowie das Feuerwiderstandsverhalten bestimmt werden.

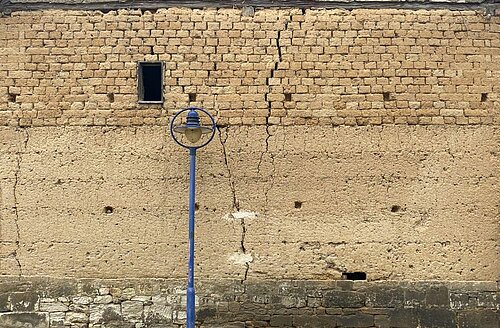

Versuchsbasierte Entwicklung eines Bemessungskonzeptes zur Risssanierung in Massivlehmbauten (ERiMa)

06/2024-02/2027

Vertikal verlaufende Trennrisse bilden bei bestehenden Lehmbauten einen häufigen und signifikanten Schadensfall. Bei zunehmender Rissbreite und dem damit verbundenem Verlust der Schubverzahnung im Rissbereich können Trennrisse zu einer Destabilisierung der Wandkonstruktionen und damit zu einer Gefährdung der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit führen. Dementsprechend ist zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit und somit der Nutzbarkeit eines Bauwerks eine Sanierung solcher Risse unabdingbar.

Als Sanierungsmaßnahme hierzu hat sich auch im Lehmbau die aus dem Mauerwerksbau stammende Rissvernadelung etabliert, wenngleich diese, in Ermangelung eines Bemessungskonzeptes, derzeit lediglich als konstruktive Maßnahme Verwendung findet. Das Fehlen eines bauaufsichtlich anerkannt und statisch ansetzbaren Sanierungsverfahrens führt zu einer Verunsicherung und geringeren Akzeptanz sowie zu kaum lösbaren statischen Schwierigkeiten bei der Instandsetzung und Nutzung bestehender Bauwerke in Massivlehmbauweise.

Diese Kenntnislücke will das Forschungsprojekt unter Leitung von Prof. Jörg Röder von der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Bauingenieurwesen, durch die Entwicklung eines praxistauglichen Planungs-, Bemessungs- und Ausführungskonzeptes für die statisch wirksame Risssanierung von Massivlehmkonstruktionen mittels Vernadelung schließen.

Im Rahmen des Projekts sollen in mehreren Versuchsreihen die wesentlichen Einflussparameter einer Risssanierung wie die Bauart der Massivlehmwände, die Komponenten des Ankersystems sowie die einwirkenden Umwelteinflüsse wie Feuchte und Temperatur untersucht, ausgewertet und numerisch simuliert werden.

Ziel der Versuchsreihen ist es, ein Bemessungskonzept für den statischen Ansatz der Risssanierung mittels Vernadelung unter Berücksichtigung der relevanten Einflussfaktoren zu entwickeln, mit dem perspektivisch der Tragfähigkeitsnachweis für die Rissvernadelung durchgeführt und damit die instand gesetzten Wandkonstruktionen nachgewiesen werden können.

Bemessung vom Stampflehm - Experimentelle und numerische Grundlagen unter Berücksichtigung des Feuchteeinflusses

03/2024-02/2027

Die Bemessung von tragenden Stampflehmkonstruktionen erfolgt bisher nach den Lehmbau Regeln, die auf der Übernahme mechanischer Kennwerte und Vorschriften aus den bereits in den 1970er und -80er Jahren zurückgezogenen Lehmnormen der 1950er Jahre beruhen. Der Einsatz von Stampflehm ist demnach unabhängig von seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit auf maximal 2 Vollgeschosse beschränk, da bisher keine statistisch verwertbaren experimentellen Daten von Bauteilversuchen vorliegen. Darüber hinaus wird die Duldungsfrist des veralteten Bemessungskonzeptes auf Basis globaler Sicherheitsbeiwerte vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) nicht verlängert, was de facto die Einstellung des Stampflehmbaus im normalen Genehmigungsverfahren bedeutet. Die massive Unterschätzung der Tragfähigkeit sowie die Tatsache, dass der Neubau in massiver Stampflehmbauweise künftig nur noch auf Basis einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) und den damit verbundenen hohen Kosten möglich ist, stellt eine in jeder Hinsicht unbefriedigende Situation in Bezug auf den Einsatz von Stampflehm als ressourcenschonende, regional verfügbare und CO2-neutrale Massivbauweise dar.

Ziel des Projektvorhabens des Fachbereichs Ingenieurbau der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und ZRS Architekten Ingenieure ist die Erarbeitung eines mechanisch fundierten Bemessungskonzeptes für Stampflehm, welches den Einfluss der Feuchte angemessen berücksichtigt und auf dem aktuellen Stand der Technik ist, damit der breite Einsatz von Stampflehm als tragendes Baumaterial wirtschaftlich und technisch sinnvoll möglich ist. Auf der Grundlage von experimentellen und numerischen Untersuchungen soll eine explizite Berücksichtigung der Bauteilfeuchte durch eine materialspezifische Anpassung der Traglastmodelle erfolgen. Damit kann eine wirtschaftliche, dem tatsächlichen Leistungsvermögen angepasste Bemessung ermöglicht werden, ohne den Einfluss der Feuchte auf die Tragfähigkeit pauschal mit hohen Sicherheitsfaktoren abzudecken, die oftmals unnötig sind. Um dies zu erreichen, müssen umfangreiche Untersuchungen zum generellen Tragverhalten von Stampflehm durchgeführt werden. Insbesondere der Einfluss der Feuchte auf die Festigkeits- und Verformungseigenschaften von Stampflehm auf Material- und Bauteilebene muss untersucht werden. Darüber hinaus gilt es das Feuchteverhalten, insbesondere den Feuchtetransport, zu erforschen, um eine präzise Vorhersage der zu erwartenden Bauteilfeuchte treffen zu können. Da Stampflehmwände oftmals frei bewittert sind, ist dies von besonderer Bedeutung. Nur mit präziser Kenntnis der zu erwartenden Bauteilfeuchten und deren Verteilung über den Querschnitt ist eine wirtschaftliche Bemessung möglich. Am Ende des Projektes soll schließlich ein konsistenter Textvorschlag zur Bemessung von Stampflehm stehen, der sicherheitstheoretisch dem Stand der Technik entspricht und bauordnungsrechtlich die Grundlage des normalen Genehmigungsverfahrens bildet, um Stampflehm ohne diesbezüglichen wirtschaftlichen Mehraufwand als Massivbauweise zu etablieren.

Lehmbau und Radioaktivität - Strahlenbelastung und Absolutdatierung

05/2023-04/2026

Das vorliegende Projekt des Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie Mannheim unter Leitung von Prof. Dr. Ernst Pernicka, leistet gleich zwei zentrale Beiträge für die skizzierten Innovationspfade. Lehm enthält - wie jeder mineralische Baustoff - radioaktive Bestandteile, die in die Luft austreten können. Die Intensität der Ausgasung (Exhalation) der starken Alpha-Strahler Thoron und Radon wird durch die Porosität und Permeabilität des Baustoffes möglich gemacht; dabei sind Diffusion und thermische Konvektion die wichtigsten Steuerungsgrößen. Daher müssen die meteorologischen Größen, Luftdruck, Temperatur, Windstärke und -exposition, sowie die Raumtemperatur gemessen werden, wenn die Konzentration der strahlenden Gase in einem Gebäude bewertet werden soll. Die Strahlenbelastung und ihre Steuerungsgrößen müssen daher zunächst durch verschiedene Messaufbauten umfassend erhoben werden, um in der Folge erstens die Gesundheitsgefährdung durch das Leben in massiven Lehmbauten beurteilen zu können und zweitens, falls die Strahlenbelastung über den Richtwerten liegen sollte, auch Empfehlungen für die Verringerung derselben formulieren zu können. Am Ende des Projektes wird eine Anleitung entwickelt, wie die Radon- und Thoronentgasung aus Lehmen minimiert werden kann, um einen Beitrag dazu zu leisten, den Lehmbau in der WIR! Region zu aktivieren.

Gleichzeitig bieten radioaktive Zerfallsprodukte die Möglichkeit einer absoluten Datierung von massiven Lehmbauteilen. Für den Bestandbau innerhalb der WIR!-Region kann damit erstmalig eine Typochronologie verschiedener Bauweisen und -formen im Massivlehmbau erarbeitet werden, die gleichzeitig die Bauforschung des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit auch außerhalb der WIR!-Region revolutionieren wird.

Monitoring trifft Befragung - Monitoring des Innenraumklimas in Objekten verschiedener Lehmbautechniken im Bestand und Neubau unter Einbeziehung der Nutzerperspektive

04/2023-03/2026

Das Projekt wird als Verbundvorhaben vom Institut für Bauphysikalische Qualitätssicherung (IBQS) der FH Erfurt und dem Institut für Psychologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Partnerschaft mit der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) durchgeführt. Ziel ist es, einen empirisch gewonnenen, fachübergreifenden Wissensfundus bezüglich Innenraumklimaqualitäten und damit im Zusammenhang stehenden Aspekten von Wohlbefinden sowie Wohnzufriedenheit aus Nutzerperspektive unter Einbeziehung von Energieeffizienz- und Kostengesichtspunkten für unterschiedliche Neu- und Bestandslehmbauten zu schaffen. Dieser Wissensfundus leistet Beiträge für die Anerkennung von Lehmbaustoffen, und -bauteilen anhand erhobener Innenraumklimadaten unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Aspekten der Bewohner/innenerleben, v.a. Wohlbefinden/Wohngesundheit und sozialen Wertschätzung. Aber auch Kostengesichtspunkte und – nach Möglichkeit - ggf. vorhandene Eigenleistungs-/Selbstwirksamkeitspotenziale sollen angesichts der aktuellen Lage im Bausektor in den Blick genommen werden.

Die gewonnenen Innenraumklimaparameter dienen als Grundlage für eine zielgruppenoptimierte und auf die Alleinstellungsmerkmale zielende Öffentlichkeitsarbeit „pro Lehm“ zur

a) Stärkung der Wertschätzung, Akzeptanz und Vermarktungsfähigkeit

b) zur allg. Verbreiterung der Kenntnisse über die Qualitäten von Lehmbauten

c) Verstärkung des Handwerkerinteresses an den traditionellen Baustoffen des Lehmbaus in der Untersuchungsregion Mitteldeutschland

d) Verstärkung des Kreislaufwirtschaftsprinzips, d.h. bessere Ausschöpfung regionaler zirkulären Wertschöpfungspotenziale